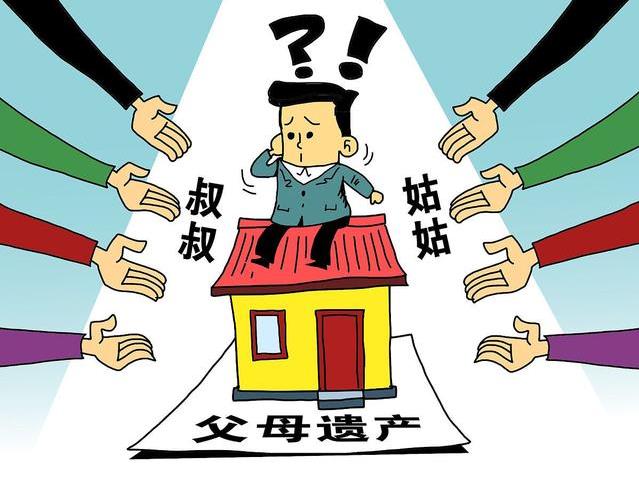

要实现继承权,首先要明确自己是否具备继承主体资格。如果你有遗嘱,你应该依法继承。继承开始后,任何一方的继承人都有权分割遗产。协商失败的,可以向人民法院提起继承诉讼。那么继承法关于继承顺序的规定是什么呢?本文将为您解答!

继承法关于继承顺序的规定

继承顺序是指被继承人死亡后继承遗产的顺序。《继承法》第十条规定,“遗产按下列顺序继承:

顺序:配偶、子女、父母。

第二顺序:兄弟姐妹、祖父母、外祖父母。

继承开始后,由顺序继承人继承,第二顺序继承人不能继承。顺序继承人未继承的,由第二顺序继承人继承。”

《继承法》第十二条还规定,“丧偶儿媳对公、婆、丧偶女婿对公公、婆婆,履行主要赡养义务的,作为顺序继承人。”

遗产继承中,被继承人立遗嘱将其个人财产指定为法定继承人的一人或者多人继承,或者在遗嘱中明确将其个人财产赠与国家、集体或者法定继承人以外的人的,应当按照遗嘱执行。

根据《继承法》第二十七条的规定,遗嘱中有下列情形之一的,依照法定继承办理:

(一)遗嘱继承人放弃继承或者受遗赠人放弃受遗赠的;

(二)遗嘱继承人丧失继承权的;

(三)遗嘱继承人先于遗嘱人死亡的;

(四)遗嘱无效部分涉及的遗产;

(五)遗嘱未处分的遗产。

继承顺序的明确为遗产的有序分割提供了有力的保障。同时,还应注意,在遗产分割中,要坚持男女平等、养老育儿、照顾病残、互谅互让、团结和谐的原则。即使有遗嘱,也要对没有劳动能力和生活来源的继承人保留必要的遗产份额和胎儿继承份额。

遗产继承限制

立遗嘱是公民的私权行为,表现为公民对个人财产的自由处分。公民可以在遗嘱中独立决定其遗产承受人,承受人可以是其法定继承人、国家、集体或者其他公民(这种遗嘱在法律上称为遗赠)。当然,遗产承受人有权接受或者放弃遗产。

然而,遗嘱什么时候生效,遗产承受人什么时候可以接受或放弃?遗产过了一段时间就不能接受了吗?在生活中,许多人对此有疑问。

对于一份形式完整、内容确定的遗嘱,在遗嘱人死亡时生效。但遗嘱生效后,并不意味着遗产承受人可以随时行使其继承权。

遗嘱继承本质上是财产所有权的转让,因此遗嘱继承的效力将受到财产所有权效力的影响。为促进财产流通,充分利用财产,防止财产承受人睡在权利上,国家对遗产承受人继承权的保护期限作了一定的规定,表现为:

一是规范受遗赠人接受遗产的期限。《继承法》第二十五条第二款规定,受遗赠人应当在知道受遗赠后两个月内接受或者放弃受遗赠。到期未表示的,视为放弃受遗赠。

二是规范继承权受侵权请求法院保护的期限。《继承法》第三条规定,继承权纠纷提起诉讼的期限为2年,自继承人知道或者应当知道其权利被侵犯之日起计算。但是,自继承之日起20年以上的,不得再提起诉讼。

也就是说,受遗赠人在法定时间内不接受遗赠的,其继承权不再受法律保护;遗产承受人知道或者应当知道其继承权受到侵害的,不在法定期限内起诉的,丧失向法院提起保护诉讼的权利。

电话:132-4015-4941

邮箱:jiali@jialilaw.com

地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特大厦3层